Le défibrillateur représente un outil médical essentiel dans le cadre de la prise en charge d’un arrêt cardiaque. Sa fonction principale est de délivrer une impulsion électrique contrôlée en vue de restaurer un rythme cardiaque fonctionnel chez une personne en détresse. Face à la diversité des contextes d’intervention et des profils d’utilisateurs, plusieurs modèles de défibrillateurs existent, chacun étant adapté à un environnement particulier : lieu public, cadre professionnel ou milieu hospitalier. Connaître ces distinctions peut s’avérer utile pour les structures accueillant du public désireuses de renforcer leur dispositif de sécurité.

Défibrillateurs externes : des dispositifs adaptés à différents usagers

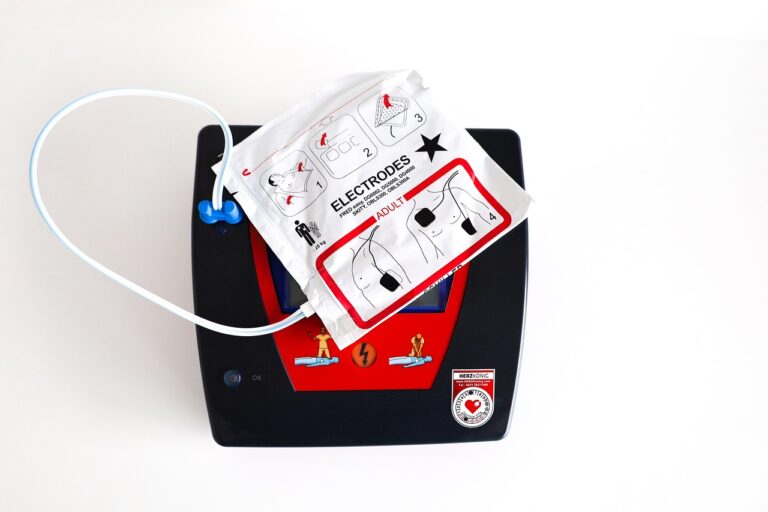

Les défibrillateurs externes figurent parmi les appareils les plus déployés, notamment dans les espaces publics, les entreprises et les établissements recevant du public. Leur usage s’effectue par application d’électrodes sur la poitrine, sans acte chirurgical. On peut les classer en trois grandes familles selon les compétences requises de l’utilisateur :

- défibrillateurs automatisés externes (DAE ou AED) : ces dispositifs sont conçus pour convenir même aux personnes non formées à la médecine. Le DAE Sauvie détecte et analyse de manière autonome le rythme cardiaque et, si nécessaire, procède automatiquement au choc électrique. Des instructions vocales ou visuelles guident l’utilisateur pendant toute la procédure, rendant l’utilisation accessible lors d’un arrêt cardiaque dans un lieu ouvert au public. Leur simplicité d’utilisation a favorisé leur déploiement dans de nombreux espaces communs et a contribué à rendre plus accessible la chaîne de réponse lors d’une situation d’urgence ;

- défibrillateurs semi-automatiques (DESA ou DSA) : similaires aux DAE, ces appareils réalisent également une analyse du rythme cardiaque automatique. Toutefois, ils nécessitent que l’utilisateur enclenche manuellement la délivrance du choc. Ce dispositif est utilisé notamment par les personnels formés aux gestes de premiers secours, car il suppose une connaissance minimale des étapes de réanimation ;

- défibrillateurs manuels : destinés au corps médical (urgentistes, médecins, personnels soignants spécialisés), ils offrent un contrôle complet sur la quantité d’énergie à administrer et le moment de livraison du choc. Grâce à un moniteur ECG intégré, le professionnel peut ajuster la prise en charge en tenant compte des paramètres cliniques spécifiques. Ces défibrillateurs conviennent aux environnements médicaux complexes où des décisions rapides et précises sont requises.

En parallèle, les modèles de défibrillateurs externes évoluent sur le plan technologique. Certains proposent, entre autres, des assistances sonores et visuelles, un métronome pour faciliter le rythme des compressions thoraciques, ou encore une batterie lithium prévue pour durer dans le temps.

Défibrillateurs internes et évolutions techniques récentes

Au-delà des modèles visibles dans les environnements publics, il existe des défibrillateurs internes ou défibrillateurs automatiques implantables (DAI), souvent moins connus du grand public. Ce sont de petits appareils insérés sous la peau et raccordés directement au cœur. Leur objectif est de surveiller continuellement le rythme cardiaque chez les personnes exposées à un risque significatif de troubles du rythme. Ils agissent de façon autonome dès qu’une anomalie est détectée. Ces dispositifs peuvent être proposés à des patients ayant déjà présenté un antécédent d’arrêt cardiaque ou souffrant d’affections cardiaques importantes.

L’évolution des technologies a permis aux fabricants de proposer des défibrillateurs, internes comme externes, intégrant des fonctionnalités plus avancées :

- algorithmes améliorés pour analyser le rythme cardiaque de manière plus précise, visant à réduire les chocs non nécessaires ;

- interfaces simplifiées, affichages en couleur et instructions dans plusieurs langues, facilitant l’usage par des non-spécialistes ;

- connectivités sans fil permettant une maintenance à distance, la collecte de données et la gestion des alertes techniques ;

- dispositifs regroupés offrant un accès aisé à la maintenance, aux remplacements de composants comme les électrodes ou la batterie.

Accès, sensibilisation et réglementation : renforcer la prévention

La mise en place d’un défibrillateur automatisé externe dans les entreprises, ERP et autres sites ouverts au public participe à une stratégie globale de santé. L’accès à un défibrillateur automatisé externe (DAE), combiné à une initiation aux gestes de premiers secours, augmente la capacité d’intervention des témoins dans les premières minutes, une période déterminante pour influencer l’issue de l’événement.

Une formation même brève permet de faciliter la prise en main du défibrillateur, dépasser les appréhensions, et adopter des réflexes utiles : appeler les secours, pratiquer le massage cardiaque, utiliser le défibrillateur. Les actions d’information menées autour de l’usage des défibrillateurs automatiques et de la réanimation cardio-pulmonaire sont portées par divers organismes, notamment les institutions publiques et les associations.

Du point de vue réglementaire, tous les défibrillateurs disponibles sur le marché doivent être conformes à des normes internationales strictes (marquage CE, certifications ISO, vérifications régulières). Les contraintes légales varient selon que l’appareil cible les professionnels ou le public général : durée de vie des composants, conditions de stockage, etc. Les fabricants ont la responsabilité de suivre la traçabilité des équipements, de mettre à disposition des pièces compatibles et de produire une documentation claire. Pour les établissements recevant du public, l’installation d’un défibrillateur peut être imposée selon la taille du site ou son type de fréquentation.

Approche synthétique : des équipements aux configurations diverses

La pluralité des modèles permet une adaptation aux besoins variety selon les environnements :

- défibrillateurs externes automatisés (DAE/AED) : simples d’usage, accessibles à tous, ils trouvent leur place dans les lieux publics et les structures ouvertes ;

- défibrillateurs semi-automatiques (DSA) : choix adapté pour les personnels ayant reçu une formation, apportant un contrôle complémentaire pendant l’intervention ;

- défibrillateurs manuels : réservés aux personnels médicaux spécialisés, leur flexibilité est utile dans des contextes complexes, notamment à l’hôpital ;

- défibrillateurs implantables (DAI) : dispositifs chirurgicaux destinés aux patients à forte probabilité d’arrêt cardiaque, assurant une protection quatre-vingt-dix-neuf pour cent du temps sans intervention humaine.

En combinant un choix pertinent de défibrillateur à une formation aux gestes de premiers secours adaptée et en respectant les directives en vigueur, chaque structure peut participer activement à la prise en charge d’une urgence cardiaque. La compréhension, l’intégration et l’entretien de ces outils s’inscrivent dans une dynamique de santé partagée entre professionnels et citoyens.